無垢フローリングの張り方とは?ポイントや注意点を解説

自然の木目が美しく、足触りの心地よさを感じられる無垢フローリング。

自分で施工するのは難しそうに思いますが、実は自分で張ることができます!

しかし家の中でも重要な「床」だけに、失敗は避けたいもの。

今回は実際にプロが行っている準備や施工手順をお伝えします。

床を無垢フローリングにリノベーションしたい方は是非参考にしてみてくださいね。

アトピッコハウスの、ごろ寝フローリングは経年変化が美しい無垢材です。

▶品質の高い無垢フローリング「ごろ寝フローリング」の詳細はこちら

目次

無垢フローリングはDIYできる?

自然素材の内装材専門メーカー、アトピッコハウスの成川です。

床の張り替えを検討するときに「無垢フローリング」を検討される方もいると思います。

実は昨今「DIY」としてご自身でリフォーム・リノベーションされる方も増えてきているのです。

手順としてはサイズを測る・材料、工具の準備・フローリングをカット・ボンドと釘を使って固定。を繰り返すという流れです!

今回は今あるフローリングの上に施工する方法をご紹介します。

床のリフォームとしてあこがれの無垢フローリングをDIYしてみたい人はぜひご一読くださいね!

アトピッコハウスの無垢フローリング「ごろ寝フローリング」は、基本的に工事を伴う製品ですが、器用な方ならDIYも可能です。

▶DIYでリノベーションも出来る「ごろ寝フローリング」の詳細はこちら

無垢フローリングの張り方を知ろう!【準備編】

まず、無垢フローリングの貼り方を伝える前に、施工前の準備についてお伝えします。

準備には「部屋のチェック」と「必要工具の準備」の2つがあります。

サイズ間違いをしないため、また、このあとの作業をスムーズに進めるためにも準備は念入りにしましょう。

部屋をチェックして材料を用意しよう!

まず第一に、部屋の状況を確認します。

このときに大切なのは、部屋の広さだけでなく「現場状況」もチェックすることです。

どんな床材を使っているのか、施工と干渉するものはないかなど、細かく確認する必要があります。

といっても、多くの方は「どんなことをチェックすればいいの?」と困ってしまいますよね。

チェック項目は以下の通りです!この項目に沿って確認してみましょう!

《チェック項目》

・厚さ:下地作成・調整の為、既存床の厚さを確認→ 下地の厚さを決める、ドア等に干渉しないか

・下地:たわみ、破損がある→ 補強が必要

・仕様:コンクリートスラブに直接貼っている場合など→ 専用のフローリング選定が必要

・巾木について

巾木とは、壁と床材のとりあいをカバーする仕上げ材です。

巾木は、壁の下地材に接着剤と隠し釘(細いピンネイル)で打ち込まれていることが多く、基本的に外すことが出来ますが、この巾木がきちんと剥がせるか、事前に確認しましょう。

ただし、巾木は外さずにそのまま残して工事することも出来ます。

既存の仕上げ(クロス)が剥がれる可能性がある場合など、状況に合わせて撤去範囲を決めましょう。

次に無垢フローリングにDIYをする際に必要な材料を解説します。

1無垢フローリング材 2フローリング用ボンド を事前に用意することが必要です。

まず1は「部屋の広さ」を測り、無垢フローリング材の必要数量を計算しましょう。

※必要なフローリング材の数量の決定方法

「部屋の広さ」:施工する部屋の縦と横をスケールで測り、その数を掛けて「平米」を算出しましょう。

実際に発注する際は「ロス分5%」を含めて発注が必要です。

発注の計算方法は、以下を参考にしてみてみましょう。

例)部屋の大きさ :4.55m x 5m = 22.75㎡

フローリングの入数 :22.75㎡ ÷ 1.638㎡/箱 = 13.8箱

ロス分 :5% = 14.49箱 =15箱

計算ができたら必要な分のフローリング材料を発注しましょう。

そして2のフローリング用ボンドですが、木工ボンドではなく、無垢材の収縮に対応できるウレタン系の接着剤を用意しましょう。

無垢フローリングをDIYで張る際に必要な工具を揃えよう!

次に工具です。無垢フローリングのDIYに必要な工具は、以下の通りです。

かなづち・ゴムハンマー・さしがね・スペーサー・のこぎり(電動のこぎり)・スケール(巻き尺)

バール・フロアー釘(フローリングネイル)・ポンチ(ネイルポンチ)・仮釘・えんぴつ・ペンチ・ドリル・ヤスリ・丸ノコ(なくてもOK)

その他に当て木、スペーサーなどもあると便利です。

またフローリングをカットするときに、ほこりが舞ってしまいますので、

室内の清掃が大変な場合は、養生材やマスキングテープを用意することをオススメします。

最近は、DIYブームで工具のレンタルサービスをおこなっているホームセンターなどもあるようなので、チェックしてみるのもポイントです。

貼り方イメージを決めよう!貼り方パターンをご紹介!

床板の貼り方は、いろいろな種類があるのをご存じですか?

無垢フローリングを使った床づくり。

床は空間の大部分を占めるからこそ、素材や色だけでなく、どんな張り方&組み方を選ぶかで、部屋の雰囲気が大きく変わります。

バリエーション豊かな、無垢フローリングの張り方パターンをご紹介します。

お部屋の印象を大きく変える床。

施工前にしっかりフローリングの貼り方をイメージしておくことが大切なポイントとなります。

まずは、ベーシックなスタイルをご紹介します。

シンプルなので、どんな家具でもあわせやすいのが特徴です。

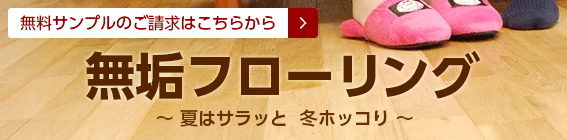

・定尺貼り・・・つなぎ目を合わせた貼り方です。1本ごとに線が整いリズム感があります。

同じ寸法の材を一定の幅で交互にずらしながら貼っていく方法で、規則性があるため、整然としたシンプルな印象になり様々なインテリアにも合います。

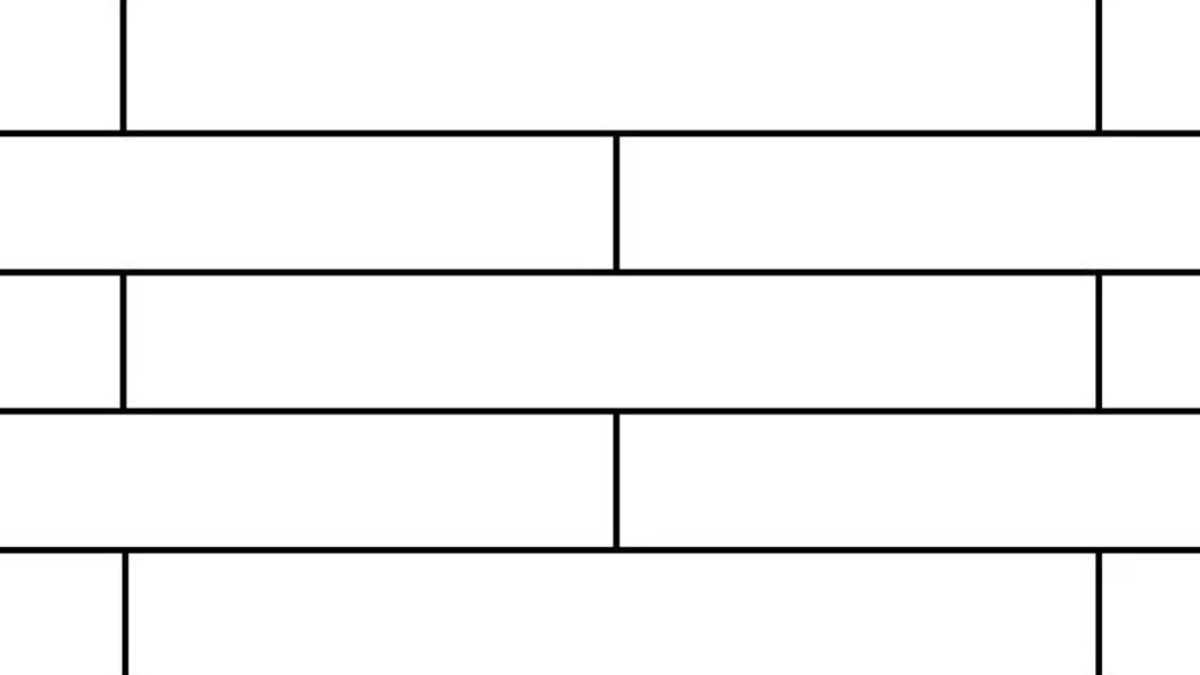

・乱尺貼り・・・長さが違うフローリング材をランダムにフローリングをつなぐ貼り方です。

カットした木材を次の列で使用するので、ロスも少なくなります。

長さが一定ではないさまざまな長さの材を四方に貼る手法です。

長さがそろった材を集める必要がないので、比較的安く仕上げられる傾向があります。

その他(柄・寄木貼り)の貼り方

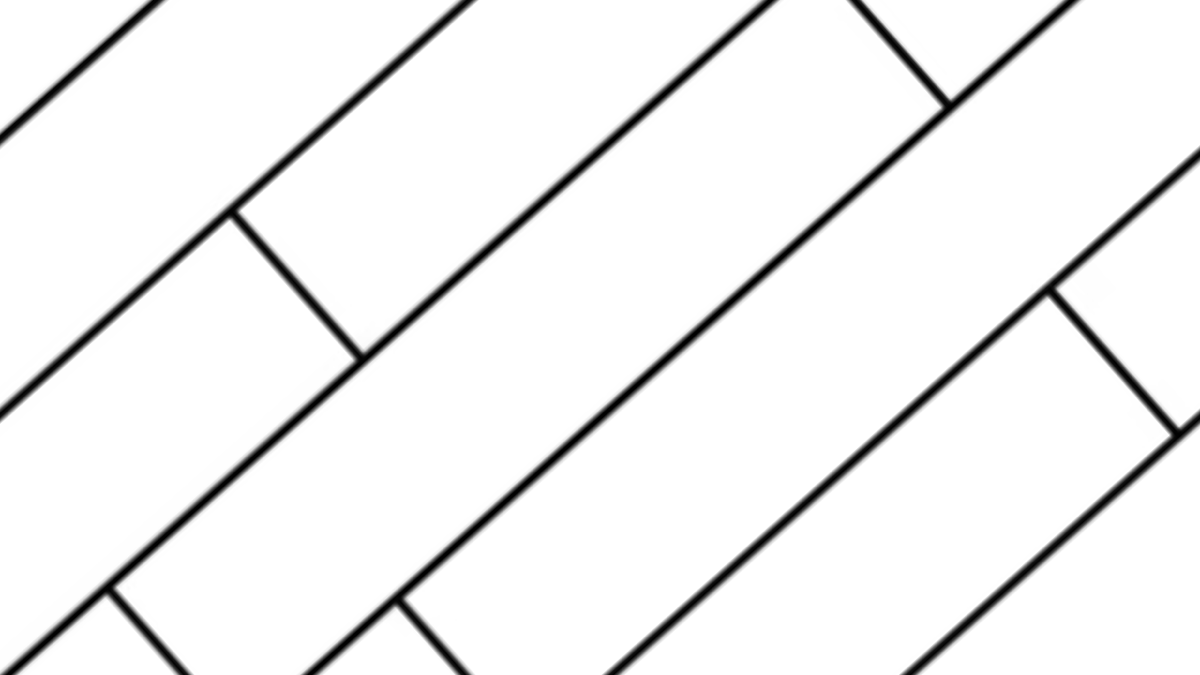

・斜め貼り・・・壁に対して、床板を斜めに貼り上げ、動きのある空間に仕上がります。

斜めに張る事でお部屋を広く見せる効果もあり、モダンな印象になります。

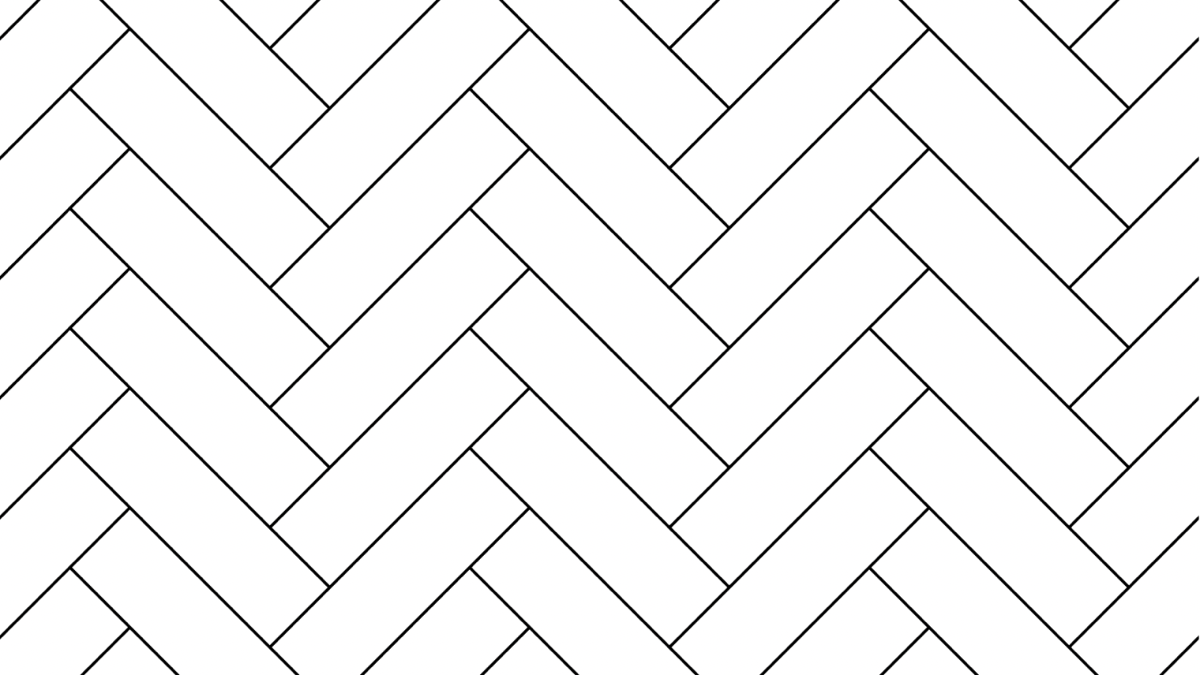

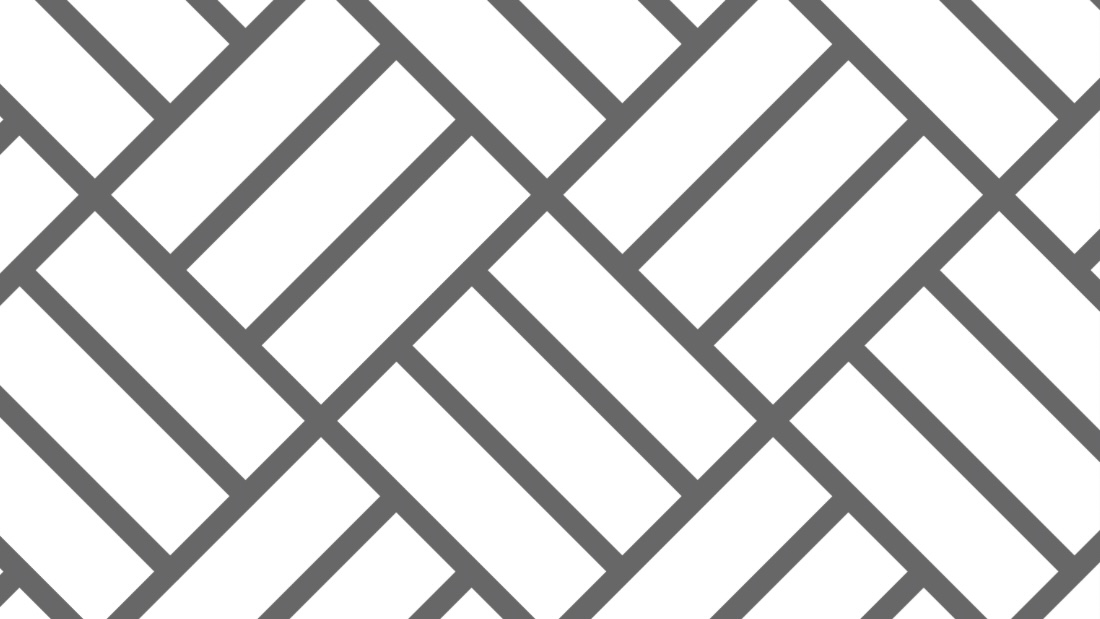

・ヘリンボーン貼り・・・フローリング材をV字型に張る方法で、北欧やフレンチなどの海外スタイルが似合う人気のデザイン。

ヴェルサイユ宮殿でも使われている貼り方で、洗練されたオシャレな雰囲気が特徴です。

・フレンチヘリンボーン貼り・・・床材の接合面を45度にカットしてぴたりと貼り合わせる手法。

通常のヘリンボーン貼りよりも、すっきりとシャープな印象の仕上がりになります。

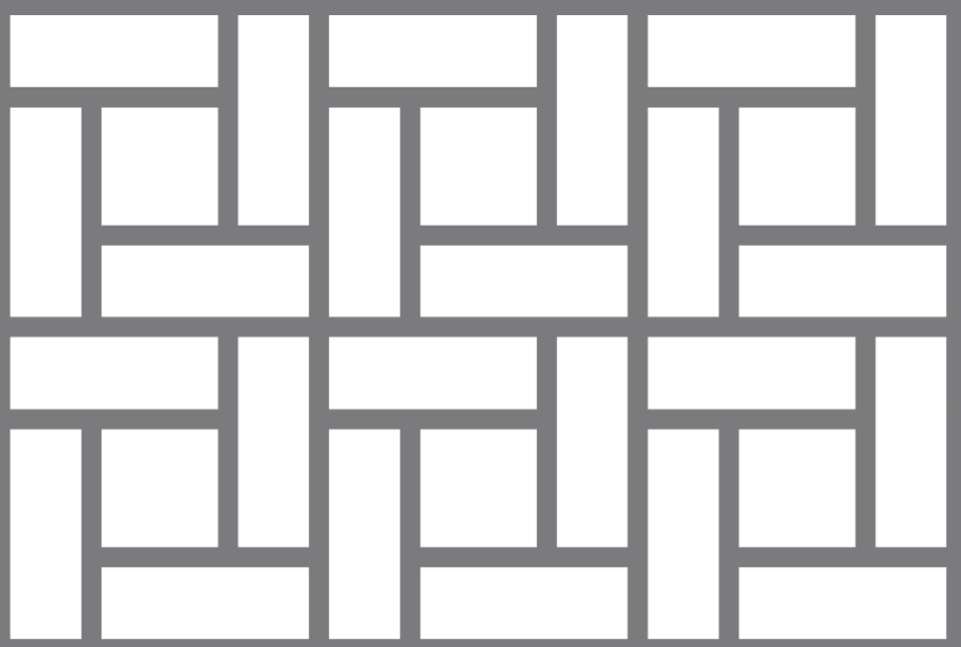

・【市松貼り】風車柄・・・辺ごとに木片を回転させながら組むスタイル。

色の選び方次第で、レトロになったり、上品になったり、雰囲気が変化する個性的なスタイルです。

・【市松貼り】ストレート柄・・・同じ長さの小片を組み合わせた一枚のパーツを、市松柄に貼り合わせていきます。

空間の切り替えなど、部分的に使うのも素敵です。

・オリジナルの幾何学柄・・・小片を組み合わせる寄木貼りは、異なる色調や木目の木材を重ねて、さまざまな模様をつくることができます。

・幅広の床材・・・75~90cm幅の床材が一般的ですが、最近ではあえて幅広を選ぶ方も増えています。

幅が広くなることにより一枚一枚の木目を楽しむことができ、つなぎ目が減って部屋がスッキリとした印象になりますよ。

ただし、人によっては、幅広を選ぶ際に留意しておくべきこともあります。

無垢材は、部屋が乾燥すると水分を放出して収縮し、湿気が多いと水分を吸収して膨張するという、自然の湿度調整機能が備わっています。

そのため、特に冬は無垢材フローリングにすき間が発生します。

幅広の床材は、すき間が大きくなりやすいので、気になる人はご注意を!

無垢フローリングが届いたらまずチェック!

注文していた無垢フローリングの到着後、まずはじめに外装のチェックを行いましょう。

外装にキズや破損があった場合、配送ドライバーや購入業者に連絡し、必要に応じて商品交換を依頼してください。

またフローリングは重たいので、室内に運ぶ際は台車などを使ってくださいね。

台車がなければ、梱包を外で外し、バラして運ぶのもオススメです。

無垢フローリングの張り方を知ろう!【施工編】

ではさっそく無垢フローリングを張る施工手順です!

下地づくり

下地合板などの場合は掃除し、接着しやすい土台を整えます。

張り方を考え、必要な場合は下地合板にガイドとなる線を引いておきます。

(今回は既存床の上に張る手順です。畳から無垢フローリングにする際などはまず畳を剥がす作業からスタートし、掃除をして土台をきれいにしましょう。)

フローリングを貼ろう!

「できるだけ手間を省きたい」と考えている方には、ロスの少ない「定尺貼り」がオススメです。

そのため今回は、定尺貼りで解説していきます!

【1列目を貼ろう!(貼り始め)】

①フローリング材を長手方向(部屋の距離が長い方向)の壁に沿って右から置いていきます。

②フローリング材の裏側に筋状に2本ボンドを絞り出していきます。

ボンドが多すぎるとはみ出てしまうので注意してくださいね!

※接着剤は5~6ミリ程度の太さで十分です。

フローリングに塗れば、はみ出しや他部分への接着剤塗布を防ぐことが出来ます。

③メザネ(側面が凹んだ側)が壁側に向くように部屋の隅から置き始めます。

壁にぴったりとくっつけず、壁から5mmほど離しておきます。

ボンドが手に付かないように注意しながら、フローリングを置き、上から押さえて圧着します。

※メザネとは?

フローリングには長い辺と短い辺の側面それぞれにサネがあり、出た方のサネを凸サネ(オザネ)、へこんだ方のサネを凹サネ(メザネ)と呼びます。

④しっかり圧着できたら壁側の近くを仮釘で動かないように仮止めしておきます。

仮釘は1枚のフローリングに3~4箇所打ちます。

※一番最初の列は仮釘無しでフロアー釘を打ち込んでしまうと壁際が浮き上がってしまうため、仮釘を使用します。

◎作業のポイント◎

・先ほどもお伝えしましたが、壁際とフローリングの間に5mmほど隙間をあけて仮止めしましょう。

無垢フローリングは自然素材なので、湿度によって膨張したり収縮したりする特性があります。その膨張・収縮した時の逃げ道を確保するために隙間を開けておくのがポイントとなります。

・既存の巾木を外さない場合も隙間は作ってください。

・施工後に巾木を貼らない場合、壁との隙間はコーキング材を入れて処理しましょう。

⑤仮釘が打てたらフロアー釘を30cm間隔になるように打っていきます。

床材側面のオザネという凸部分に、「当て木」を当てて45°の角度になるように打ち込みます。(当て木ではなく、フローリングを直接叩くと割れる原因になるので注意が必要です)

次に貼るフローリングのメザネがきちんと収まるように最後はポンチを使ってしっかり打ち込んで、下地(今回は既存床)に固定します。

フローリング材が硬くてうまくフロアー釘が打ち込めない場合は、あらかじめフロアー釘の直径より一回り細いドリルなどでサネに対して45°の角度になるように下穴を開けておきましょう。

※なぜ45°で最後まで打ち込まないといけないの?

打ち込んだ釘がサネのかみ合わせの邪魔になり、サネがしっかりはまらず、フローリングの隙間の原因になるので45°の角度でしっかり打ち込む必要があります。

⑥左端は壁までの必要な長さを測り、カットしたフローリング材の裏にボンドを塗ります。

サネ同士を合わせてから静かに左の壁面を入れ込んでいきます。

今まで同様フロアー釘まで打ち込めたら1列目が完了です。

【2列目を貼ろう!】

⑦2列目の右側にくるフローリングは1列目の左側でカットした残りのフローリングを使えますが、残りのフローリングが短すぎる場合はカットしていない新しいフローリングを張りましょう。

ボンドを塗ったフローリング材のメザネを1列目のオザネに、側面をゴムハンマーで叩いてしっかりはめ込んで置き、列の間はスペーサーを2箇所かませます。

しっかり上から圧着できたら1列目同様フロアー釘で固定しましょう。

残り2列になるまで貼り進めます。

◎作業のポイント◎

2列目からはフローリングの間にスペーサーをかませてからフローリングを固定します。

無垢フローリングは室内の環境によって膨張や収縮をするので、隙間をあけておかないとフローリングの反りなどが発生してしまうからです。

フローリング同士の隙間の目安

夏場:0.2mm~0.3mm 冬場:0.3mm~0.4mm

名刺やはがきをスペーサー代わりに使ってもOK!

※ハガキの厚みは、約0.2mmです。

【最後の列の幅をカットしよう!】

⑧まずフローリングの端材のサネを切り落とした物を用意しましょう。

これが定規代わりになります。

⑨最後の2列はあらかじめ入れ込む長さにカットしておきましょう。

手前の列を外し、最後の列を壁に沿ってはめ込み、スペーサーを挟んでおきます。

⑩先ほど作った定規を向きに注意しながら壁際にぴったり沿わせ、スライドさせながらフローリング材にカットラインを引いていきます。

このとき、正確な線を引くために定規を水平に保ちながら作業をしましょう。

カットラインが引けたら線に沿って真っ直ぐカットしていきましょう。

これで最後の列がカットできました。

【最後の2列を貼ろう!】

⑪外しておいた手前の列の裏にボンドを塗って入れ込んでいき、フロアー釘で固定します。

かなづちが壁に当って釘が打ちにくいときはしっかり圧着してからフロアー釘ではなく仮釘のみで固定します。

⑫最後の列は裏にボンドを塗ったフローリング材の列同士のサネを先に入れ込み、つなげてから斜めに倒し全体のサネを少しずつ入れ込んでいきます。

サネが入ったら、壁際にパタンと倒すように最後の列を入れ込みます。

⑬きれいに入れ込めたら上からよく圧着し、フロアー釘は使わず仮釘で仕上げます。

なるべく壁際に仮釘を打ち、ボンドが乾くまで待ちましょう。

乾燥時間の目安は使うボンドや量によって変わるので、ボンドの説明書などをご確認下さい。

【仮釘を抜いたら完成!】

ボンドが乾いたらすべての仮釘を抜いて施工完了。

無垢フローリングのDIY完成です!

無垢フローリングを張る際の注意点とは?

マンションで無垢フローリングをDIYで張る場合、DIYであっても床をリフォームする際は管理組合へ届け出を出し、施工の許可をもらうことが必要になります。

なぜなら、床には防音性能の高さを表す「遮音等級L値」という、建物の床がどのくらい音を遮断できるかを示す指標があり、マンションの管理規約で遮音等級の制限を設けている管理組合が多いからです。

すなわち、この「L値」の基準に満たしていないと床のリフォームができないという事になります。

この基準を満たしていない場合は、二重床にしたり、遮音マットを敷くなどの防音対策が必要になるので、事前にしっかりと管理規約の確認をしておきましょう。

アトピッコハウスには床の防音対策に最適な防音マット「わんぱく応援マット」という商品があります。

まとめ

今回は無垢フローリングをDIYで張る際のポイントや注意点などをご紹介しましたが、ここまでご覧になっていかがでしたか?

無垢フローリングのDIY、自分で張ることで達成感に包まれますよ!

張る範囲が広いと重労働になりますが、その分床に対する愛着が増します。

今回、実際にプロが行っている準備や施工手順、注意事項をお伝えしましたので、セルフリノベーションを検討されている方は、ぜひフローリングのDIYも挑戦してみてください!

アトピッコハウスの無垢床「ごろ寝フローリング」は無垢のフローリングです。

調湿性能もあり、経年変化が美しいです。

▶DIYも出来るアトピッコハウスの無垢フローリング商品「ごろ寝フローリング」の詳細はこちら

よくある質問

無垢フローリングの特徴は?

無垢フローリングは自然素材ならではの風合いや心地よい肌触り、木の良い香りなどが特徴で人気の理由でもあります。さらに無垢材は年月が経つにつれ、木の色味が変化したり、ツヤが出てきたりする経年変化が楽しめます。アトピッコハウスの無垢材「ごろ寝フローリング」はヒノキやバーチ材、パイン材など様々な種類の木材を使用した無垢フローリングを取り揃えております。

無垢の床の手入れ方法は?

日々のお手入れは乾拭きで十分ですが時々、水拭きしても大丈夫です。

ただし、毎日のように水拭きするとフローリングの油分がなくなり、汚れが染み込みやすくなるので、時々するのがポイントです!

乾燥には弱く、木が乾燥しすぎるとひび割れの原因にもなり得ます。

湿度が低い時期には、オイルを塗って乾燥し過ぎるのを防ぎましょう。アトピッコハウスには天然素材を使用した床クリーナー「こめっとさん」という商品があります。

無垢フローリングをDIYで張る際に準備するものとは?

無垢フローリングをDIYで張る際には、まずDIYで使用する工具が必要になります。主な物として、かなづち・さしがね・スペーサー・のこぎり・スケール(巻き尺)バール・フロアー釘(フローリングネイル)・えんぴつなどです。そしてフローリングを張るのには接着剤が必要なのですが、接着剤は木工ボンドではなく、無垢材の収縮に対応できるウレタン系の接着剤を使用しましょう。

無垢材の床のデメリットは?

無垢材のフローリングは、合板フローリングのように均一的な品質で工業的な大量生産がしにくいため、高価です。

そしてランダムな木目は自然を感じられたり、ぬくもりを感じる点でメリットでもありますが、逆に不均一で品質を揃えにくいということでもあり、板ごとのばらつきがでます。

また、メリットの1つに調湿作用がありますが、反面、無垢フローリングが水分によって膨張・伸縮するため、軋みや反りが発生することもあります。

品質のよい無垢材であれば、加工時にしっかりと乾燥させるなどの方法でこの問題が軽減されています。

無料で資料・サンプル差し上げます

アトピッコハウスは、無垢・珪藻土・漆喰・クロス・畳な

どオリジナルの自然素材内装材を、製造販売する会社です。

アトピッコハウスでは無塗装、自然塗装、ウレタンUV塗装の

無垢フローリング「ごろ寝フローリング」を取り揃えています。